Par Olivier Pélisson

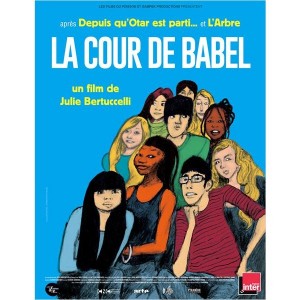

Age : Tous publics

Sortie : 12 mars 2014

Durée : 1h29

Un film français

Genre : Documentaire

Réalisation :

Julie Bertuccelli

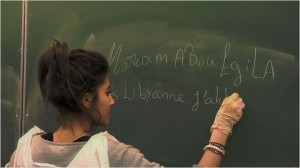

10e arrondissement de Paris. Un collège au milieu d’immeubles près du Canal Saint-Martin. Une classe d’accueil où sont rassemblés des élèves tous juste arrivés de leurs pays, et qu’une enseignante familiarise et perfectionne à la langue française. Ils sont vingt-quatre, et ont entre onze et quinze ans. Ils viennent de Pologne, Tunisie, Mali, Croatie, Chili, Roumanie, Maroc, Biélorussie, Guinée, Brésil, Angleterre, Irlande du Nord, Serbie, Lybie, Venezuela, Côte-d’Ivoire, Etats-Unis, Sri Lanka, Ukraine, Mauritanie et Chine.

Réunis pour une année scolaire, ils attendent d’intégrer une classe de filière classique et de trouver leur voie en France. Pendant une heure et demie, le documentaire les accompagne et suit des présentations, discussions, confrontations, confessions et moments d’émotions avec leur prof Brigitte Cervoni. Un concentré de singularités et d’altérité. Où tous écoutent l’expérience de l’autre en commençant par apprendre à dire bonjour dans sa langue.

Julie Bertuccelli ne filme que dans le cadre de l’école. Aucune intrusion dans l’espace privé. Tous les plans sont situés à l’intérieur de l’établissement et autour du programme pédagogique, comme pour le déplacement au Festival Ciné-Clap du film scolaire de Chartres. Ce parti-pris renforce l’intensité du propos et donne tout son poids à cette cour singulière, car l’enjeu reste concentré sur ce lieu d’éducation, d’apprentissage, où l’individu se construit au milieu du collectif. Et où l’étranger est accueilli avec sa différence.

Julie Bertuccelli ne filme que dans le cadre de l’école. Aucune intrusion dans l’espace privé. Tous les plans sont situés à l’intérieur de l’établissement et autour du programme pédagogique, comme pour le déplacement au Festival Ciné-Clap du film scolaire de Chartres. Ce parti-pris renforce l’intensité du propos et donne tout son poids à cette cour singulière, car l’enjeu reste concentré sur ce lieu d’éducation, d’apprentissage, où l’individu se construit au milieu du collectif. Et où l’étranger est accueilli avec sa différence.

L’intime pénètre l’école avec les visages et les corps de ces êtres en transition. Des êtres qui s’expriment avec spontanéité et parfois difficulté, tant les mots sont durs à trouver ou à assumer, et qui se font traducteurs quand leurs proches viennent rencontrer l’enseignante et que la compréhension manque. Des pans d’histoires familiales surgissent alors derrière les bureaux scolaires.

Cette transition tant géographique qu’existentielle touche fortement. C’est elle qui a attiré la cinéaste. Ces préados arrivent tous d’un ailleurs plus ou moins lointain et sont confrontés à des nouveaux repères comme à l’apprentissage de la vie, eux qui sont en train de passer de l’enfance à l’âge adulte. Envie de sécurité, pour ceux qui sont menacés dans leur propre pays. Envie de liberté, pour ceux qui y sont muselés. Envie de foyer retrouvé, pour ceux qui étaient séparés de leurs proches.

La caméra capte aussi la spontanéité et les tâtonnements de cette France en devenir. Une « cour de Babel », reflet d’un monde où il faut résister et persévérer pour se faire sa place. Le niveau de français n’est pas le même chez tous, la capacité d’apprentissage et de progression non plus. Mais tous doivent réagir et bougent de leur place initiale et de leurs croyances et certitudes. Le spectateur aussi, qui apprend à connaître et à accueillir ces enfants qui sont le terreau d’un avenir proche.

Julie Bertuccelli, dont l’humanisme romanesque faisait mouche avec ses deux longs métrages de fiction Depuis qu’Otar est parti… et L’Arbre, confirme que son regard reste perçant et bienveillant. En douceur et sans pensum, elle affirme aussi via son art, et via une mise en scène au plus près des visages, que vivre ensemble est toujours possible, et que la mixité n’est que richesse.

Comment tenir ? En faisant de la musique, comme Adam. En profitant de la contemplation, comme Eve. Et en s’aimant. L’amour au-delà de la mort. C’est ce qu’incarnent, plus que tout, ces deux êtres voués à l’éternité et que leur complémentarité sauve de la perdition. Un très beau plan les associent tous deux, allongés, endormis, abandonnés. Deux silhouettes nues et graciles, à l’abri du reste du monde. Un moment fort chez Jim Jarmusch qui n’a pas si souvent filmé l’amour. Et surtout au présent. Car ses héros quasi toujours masculins sont de grands solitaires, et le plus entouré de femmes fait le tour de ses amours passées. C’est Don Johnston alias Bill Murray dans Broken Flowers.

Comment tenir ? En faisant de la musique, comme Adam. En profitant de la contemplation, comme Eve. Et en s’aimant. L’amour au-delà de la mort. C’est ce qu’incarnent, plus que tout, ces deux êtres voués à l’éternité et que leur complémentarité sauve de la perdition. Un très beau plan les associent tous deux, allongés, endormis, abandonnés. Deux silhouettes nues et graciles, à l’abri du reste du monde. Un moment fort chez Jim Jarmusch qui n’a pas si souvent filmé l’amour. Et surtout au présent. Car ses héros quasi toujours masculins sont de grands solitaires, et le plus entouré de femmes fait le tour de ses amours passées. C’est Don Johnston alias Bill Murray dans Broken Flowers. Ce qu’il trouve dans Only lovers left alive, c’est la beauté et la douceur. A mi-chemin entre l’atemporalité et le dépassé, Eve et Adam incarnent un ilot, un espoir. Celui de l’humanité toute entière réunie dans leurs longs corps arpentant les ruelles tangéroises, jusqu’à trouver leur salut face à un couple de jeunes amoureux. Un duo évanescent et anesthésié qui prend corps aussi grâce à l’image dense et comme ouatée de Yorick Le Saux, qui filme si bien la mer et la peau chez François Ozon, et Tilda Swinton déjà dans Amore de Luca Guadignino.

Ce qu’il trouve dans Only lovers left alive, c’est la beauté et la douceur. A mi-chemin entre l’atemporalité et le dépassé, Eve et Adam incarnent un ilot, un espoir. Celui de l’humanité toute entière réunie dans leurs longs corps arpentant les ruelles tangéroises, jusqu’à trouver leur salut face à un couple de jeunes amoureux. Un duo évanescent et anesthésié qui prend corps aussi grâce à l’image dense et comme ouatée de Yorick Le Saux, qui filme si bien la mer et la peau chez François Ozon, et Tilda Swinton déjà dans Amore de Luca Guadignino.

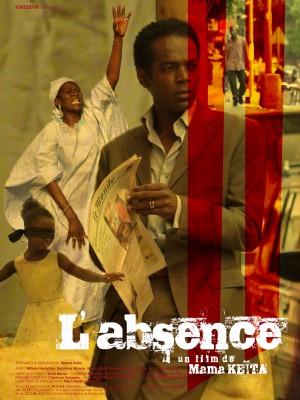

Lors d’une promenade nocturne avec son ami Djibril, Adama croise sa sœur Aïcha, devenue prostituée, sous la coupe d’un proxénète connu et craint par la ville entière. Abasourdi, le jeune homme retrouve le proxénète dans la soirée et le tabasse avant de violenter sa soeur aussi. Le souteneur met alors à prix la tête d’Aïcha. Commence alors une course poursuite infernale entre Adama et le proxénète qui, lui-même, course Aïcha.

Lors d’une promenade nocturne avec son ami Djibril, Adama croise sa sœur Aïcha, devenue prostituée, sous la coupe d’un proxénète connu et craint par la ville entière. Abasourdi, le jeune homme retrouve le proxénète dans la soirée et le tabasse avant de violenter sa soeur aussi. Le souteneur met alors à prix la tête d’Aïcha. Commence alors une course poursuite infernale entre Adama et le proxénète qui, lui-même, course Aïcha. Le film pose la question de la responsabilité individuelle ou collective. Par son absence, Adama est-il responsable de la déchéance de sa sœur ? La piteuse image qu’elle lui renvoie est celle d’un pays natal perdu lui rappelant que l’Afrique, c’est aussi et surtout : la violence, la drogue, la précarité, la soumission de la femme et la perte de soi. Et pas seulement à cause du sous-développement. Mama Keita va plus loin en pointant du doigt la fuite des cerveaux. Pour lui, l’esclavage n’est finalement pas si loin.

Le film pose la question de la responsabilité individuelle ou collective. Par son absence, Adama est-il responsable de la déchéance de sa sœur ? La piteuse image qu’elle lui renvoie est celle d’un pays natal perdu lui rappelant que l’Afrique, c’est aussi et surtout : la violence, la drogue, la précarité, la soumission de la femme et la perte de soi. Et pas seulement à cause du sous-développement. Mama Keita va plus loin en pointant du doigt la fuite des cerveaux. Pour lui, l’esclavage n’est finalement pas si loin.

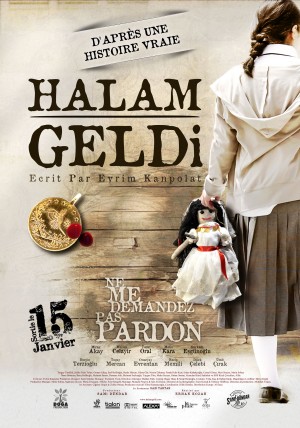

L’histoire de ces deux fillettes condamnées par le simple fait d’être nées « fille » est inspirée de faits réels. Le réalisateur nous le rappelle : “14 % des femmes mariées en Turquie ont entre 10 et 14 ans”. Huriye est la moins chanceuse des deux amies puisque l’heure fatidique de ses premières règles sonne l’année de ses 13 ans. Elle n’en dit mot à sa mère et se confie seulement à sa meilleure amie Reyhan. « Halam Geldi ! » lui dit-elle, ce qui signifie « Ma tante arrive ! » C’est le nom de code utilisé entre les deux amies pour parler de leurs règles. Cette phrase prend tout son sens lorsqu’on découvre que Huriye va devoir épouser un fils de sa tante : un garçon gras et laid, à l’air benêt.

L’histoire de ces deux fillettes condamnées par le simple fait d’être nées « fille » est inspirée de faits réels. Le réalisateur nous le rappelle : “14 % des femmes mariées en Turquie ont entre 10 et 14 ans”. Huriye est la moins chanceuse des deux amies puisque l’heure fatidique de ses premières règles sonne l’année de ses 13 ans. Elle n’en dit mot à sa mère et se confie seulement à sa meilleure amie Reyhan. « Halam Geldi ! » lui dit-elle, ce qui signifie « Ma tante arrive ! » C’est le nom de code utilisé entre les deux amies pour parler de leurs règles. Cette phrase prend tout son sens lorsqu’on découvre que Huriye va devoir épouser un fils de sa tante : un garçon gras et laid, à l’air benêt.

Forcées de respecter la tradition, les femmes entretiennent la loi du silence, sur plusieurs générations, autour de ces crimes sexuels perpétrés par les maris, les pères, les oncles, les neveux… Ces unions consanguines forcées engendrent des enfants handicapés ou atteints de maladies incurables. Quand ils se savent condamnés à cause de leurs parents, ces enfants ne sont pas prêts à leur pardonner, ni même à entendre leur demande de pardon.

Forcées de respecter la tradition, les femmes entretiennent la loi du silence, sur plusieurs générations, autour de ces crimes sexuels perpétrés par les maris, les pères, les oncles, les neveux… Ces unions consanguines forcées engendrent des enfants handicapés ou atteints de maladies incurables. Quand ils se savent condamnés à cause de leurs parents, ces enfants ne sont pas prêts à leur pardonner, ni même à entendre leur demande de pardon. Le film dépeint très bien le climat de tension qui s’amplifie au fur et à mesure où les fillettes grandissent. Dans les premières images, la vie semble plutôt paisible. Les hommes ne font pas grand chose à part traîner, entre eux, au café. Les mères, elles, veillent sur leurs enfants, toujours à distance de leurs maris. Quant aux fillettes en uniforme, elles vivent à un rythme plus soutenu, entre l’école, les frères et soeurs, leurs petits secrets, leurs angoisses. Puis, la dramaturgie de l’histoire s’installe crescendo, atteignant son paroxysme dans la tragédie. Erhan Kozan n’y va pas de main morte avec les artifices mélo dramatiques qui s’enchainent. La musique tient un role proéminent. Les personnages secondaires surjouent. Mais on comprend l’intention du cineaste Erhan Kozan de nous faire éprouver à la fois la peine, la peur, la culpabilité, l’impuissance, le dégoût et même la honte.

Le film dépeint très bien le climat de tension qui s’amplifie au fur et à mesure où les fillettes grandissent. Dans les premières images, la vie semble plutôt paisible. Les hommes ne font pas grand chose à part traîner, entre eux, au café. Les mères, elles, veillent sur leurs enfants, toujours à distance de leurs maris. Quant aux fillettes en uniforme, elles vivent à un rythme plus soutenu, entre l’école, les frères et soeurs, leurs petits secrets, leurs angoisses. Puis, la dramaturgie de l’histoire s’installe crescendo, atteignant son paroxysme dans la tragédie. Erhan Kozan n’y va pas de main morte avec les artifices mélo dramatiques qui s’enchainent. La musique tient un role proéminent. Les personnages secondaires surjouent. Mais on comprend l’intention du cineaste Erhan Kozan de nous faire éprouver à la fois la peine, la peur, la culpabilité, l’impuissance, le dégoût et même la honte.

Pour son premier long métrage de fiction, la réalisatrice Clio Barnard a choisi d’adapter librement le conte d’Oscar Wilde qui a donné son nom au film Le Géant Egoïste. Elle s’est inspirée de son enfance et de son adolescence passées près de Bradfort. Alors témoin du rejet de certains enfants au sein même de leur communauté défavorisée et marginalisée, elle s’ est aussi aperçu que si la majorité des chantiers de ferraille étaient régis selon des règles bien précises censées réduire les vols de métaux, certains chantiers plus modestes étaient corrompus par leurs propriétaires vénaux sans scrupules. Ses plans fixes qui s’éternisent sur les poteaux électriques, posés là en pleine campagne, dévoilent des apparences tranquilles qui occultent la douleur et la haine des habitants, pour beaucoup victimes du chômage et du système « D ». A Bradford, pas de journée sans violence physique ni verbale. Pas d’amour non plus.

Pour son premier long métrage de fiction, la réalisatrice Clio Barnard a choisi d’adapter librement le conte d’Oscar Wilde qui a donné son nom au film Le Géant Egoïste. Elle s’est inspirée de son enfance et de son adolescence passées près de Bradfort. Alors témoin du rejet de certains enfants au sein même de leur communauté défavorisée et marginalisée, elle s’ est aussi aperçu que si la majorité des chantiers de ferraille étaient régis selon des règles bien précises censées réduire les vols de métaux, certains chantiers plus modestes étaient corrompus par leurs propriétaires vénaux sans scrupules. Ses plans fixes qui s’éternisent sur les poteaux électriques, posés là en pleine campagne, dévoilent des apparences tranquilles qui occultent la douleur et la haine des habitants, pour beaucoup victimes du chômage et du système « D ». A Bradford, pas de journée sans violence physique ni verbale. Pas d’amour non plus.

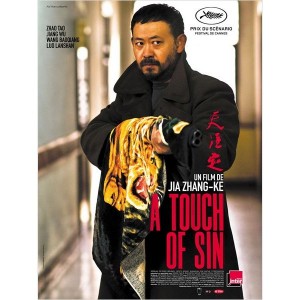

Dahai, un mineur exaspéré par la corruption des dirigeants de son village et le silence de leurs acolytes complices, décide de se faire justice lui-même. San’er, un travailleur migrant, découvre les « vertus » de son arme à feu qu’il actionne à tout va comme un jouet. Xiao Yu, elle, est hôtesse d’accueil dans un sauna. Harcelée sexuellement par un client aisé, elle commet l’irréparable. Quant à Xiao Hui, il accepte des postes dégradants et subit des humiliations à répétition. La plus terrible sera certainement celle de sa mère, vivant à ses crochets, qui lui reproche de ne pas lui donner assez d’argent ! Pauvre enfant…

Dahai, un mineur exaspéré par la corruption des dirigeants de son village et le silence de leurs acolytes complices, décide de se faire justice lui-même. San’er, un travailleur migrant, découvre les « vertus » de son arme à feu qu’il actionne à tout va comme un jouet. Xiao Yu, elle, est hôtesse d’accueil dans un sauna. Harcelée sexuellement par un client aisé, elle commet l’irréparable. Quant à Xiao Hui, il accepte des postes dégradants et subit des humiliations à répétition. La plus terrible sera certainement celle de sa mère, vivant à ses crochets, qui lui reproche de ne pas lui donner assez d’argent ! Pauvre enfant…

C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris hier soir la disparition de Patrice Chéreau, l’un de nos plus emblématiques créateurs et ambassadeurs de la culture française.

C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris hier soir la disparition de Patrice Chéreau, l’un de nos plus emblématiques créateurs et ambassadeurs de la culture française.

Comment j’ai détesté les maths ***

Par Olivier Pélisson

Sortie :

27 novembre 2013

Durée : 1h43

Un film français

Genre : Documentaire

Réalisation : Olivier Peyon

Scénario : Olivier Peyon et Amandine Escoffier

Distribution : Cédric Villani, François Sauvageot, Anne Siety, Jean Dhombres, Jean-Pierre Bourguignon, Jim Simons, Eitan Grispun, Robert Bryant, George Papanicolaou…

Consacrer un documentaire aux mathématiques, il fallait y penser. D’autant plus lorsqu’on n’est ni un pro, ni une éminence. C’est le cas d’Olivier Peyon, réalisateur remarqué dans le portrait fictionnel (Les Petites vacances) et documentaire (Elisabeth Badinter, à contre-courant ; Michel Onfray, philosophe citoyen).

Pour Comment j’ai détesté les maths, il mélange les visages et les paroles, et compose un puzzle impressionniste. Avec une galerie d’initiés et de professionnels de cette discipline millénaire. Une science, une pensée, et même un regard sur le monde. Car ce que nous montre ce film pendant une heure quarante, c’est que les maths naissent avant tout du désir des hommes et agissent sur leur existence concrète. Tout le monde s’en sert chaque jour, ou a recours à un système ou une technologie élaborée sur des données mathématiques. Rien à voir avec les épineux problèmes sur lesquels des tripotées d’élèves ont buté et se sont arraché les cheveux, pour se dire plus tard « ça ne sert à rien ! ».

Cette mécanique programmée est heureusement contrebalancée par des trublions humanistes, chercheurs, enseignants, qui mettent en doute en permanence les assertions et traquent l’indéchiffré, le terrain vierge, la faille, l’espoir de la découverte. A commencer par notre champion national Cédric Villani, dont l’excentricité atemporelle révèle avant tout la quête d’un homme curieux et joueur avec son art. Beaucoup manient l’humour et insufflent de l’énergie oxygénée à l’exercice de la pensée. Tel le jovial prof nantais François Sauvageot accompagnant ses élèves au bord de l’Atlantique.

Dans le même esprit, Olivier Peyon use savamment de la grammaire cinématographique et formelle pour dynamiser son film. Format scope, montage cut et fluide, bande-son jazzy. La caméra explore les visages, les regards, les gestes, les grains de peau de tous ses intervenants qui dépassent finalement le cliché du « matheux » pour révéler leur vérité. Celles d’hommes et de femmes qui observent le monde et le questionnent, tout en se mettant en danger. Comme ce professeur grec émigré aux Etats-Unis (George Papanicolaou), dont l’émotion lié à la situation dans son pays déborde soudainement le cadre de l’interview.

Le cinéaste ouvre aussi la pensée, par essence intérieure, aux espaces géographiques. Il traverse les frontières et les océans (France, Allemagne, Italie, Etats-Unis, Inde), filme la forêt, la plage, la rue fourmillante. La réalité quotidienne et palpable nourrit la réflexion et le témoignage dans un même élan de transmission.

Ces confessions d’enfants du siècle forment une porte d’entrée idéale au quidam pour se re-familiariser avec le questionnement mathématique resté enfoui. Et pour se confronter soi-même à son rapport au monde et à sa capacité à l’insurrection bienfaitrice. Comme quoi, la détestation a parfois du bon !

Ajouter un commentaire Publié le 20 novembre 2013