Par France Hatron

Sortie : le 28 janvier 2015

A partir de 15 ans

Durée : 1h25

Durée : 1h25

Un film franco-canadien

Genre : Drame

Réalisation : Christophe Cousin

Distribution : Zacharie Chasseriaud, Antoine L’Ecuyer, Aure Atika…

Après le décès de son père, Victor et sa mère ont quitté la France pour le Québec. En s’aventurant sur le toit de son lycée, Victor aperçoit un adolescent prêt à sauter dans le vide. Il pose alors la main sur son épaule. Surpris, le jeune entame sa chute meurtrière. Victor récupère le baladeur MP3 du défunt François, et prend la fuite. Viennent ensuite le début d’un flirt avec une jeune fille du lycée et l’interrogatoire de la police. Après Victor, c’est au tour d’un ami du défunt de témoigner.

Victor se sent mal dans sa peau. Il reproche à sa mère de travailler de nuit et d’avoir quitté la France où elle avait un « bon boulot » et lui « des potes ». Lors d’une ballade nocturne au bord d’une rivière à fort courant, Victor parvient à sauver Samuel tombé à l’eau. Le jour de l’enterrement de François, Victor avoue à la mère du défunt sa présence sur le toit lors du drame…

Victor se sent mal dans sa peau. Il reproche à sa mère de travailler de nuit et d’avoir quitté la France où elle avait un « bon boulot » et lui « des potes ». Lors d’une ballade nocturne au bord d’une rivière à fort courant, Victor parvient à sauver Samuel tombé à l’eau. Le jour de l’enterrement de François, Victor avoue à la mère du défunt sa présence sur le toit lors du drame…

Ce premier film se saisit d’entrée de jeu des préoccupations d’un adolescent presque lambda qui a perdu son père. On sent la violence qu’il a en lui lorsqu’il confie à sa psy : « j’aimerais bien être torero ». Une façon de reprendre les rennes de sa vie en extirpant ses blessures par la violence. Mais la psy le replace dans la réalité du monde adulte : «Bon… Quelque chose de réaliste ». A partir de là, son parcours n’aura rien d’un rêve. Le suicide de son camarade sous ses yeux le replonge dans le deuil déjà lourdement éprouvé par le départ de son père. Victor passe son temps à errer, tripoter son portable, le plus souvent sans mot dire. Il cherche à établir un lien moins superficiel avec sa mère mais qui s’avère aussi stérile que les dialogues du film sont creux. L’ambiance dramatique néanmoins bien rendue – rehaussée par l’atypique format carré du film – ne réussit pas à nous faire oublier le scénario peu structuré qui nous promène d’une intention à l’autre, avec hésitation, sans grande émotion, et nous plonge souvent dans l’ennui. On cherche des liens entre les séquences qui, filmées dans le désordre, n’auraient pas changé grand-chose au déroulé de l’histoire. Quant à la direction d’acteurs, bien épurée, elle n’avantage pas les comédiens. Les thèmes de la première relation amoureuse, du désir de l’autre, des pulsions suicidaires, de la responsabilité des images et des actes, de même que celle du deuil partagé et de la culpabilité sont certes évoqués mais quasi avortés.

Quand Victor découvre dans le portable de François une vidéo d’un jeune (supposé être François) respirant dans un sac en plastic, on ne sait pas si le personnage est victime ou consentant, s’il pratique un jeu, s’il a décidé de mourir asphyxié devant un témoin qui filme. Ou bien s’il est contraint de respirer dans le sac jusqu’à peut-être perdre la vie. Cette scène s’avère étrange et dérangeante. A cause de cette totale liberté donnée pour appréhender des thèmes aussi préoccupants que l’appel à mourir et le passage à l’acte, souffle comme un vent de malaise sur toute cette histoire.

Karim Aïnouz filme inlassablement la dualité de l’être humain, jusqu’à la dichotomie intérieure, qui pousse les personnages à agir, à bouger, à partir, à larguer les amarres, pour un jour ou pour une vie. Madame Satã, Le Ciel de Suely, Viajo porque preciso, volto porque te amo, O Abismo prateado, autant de trajectoires bouleversées qu’il suit avec acuité et bienveillance, sans aucun jugement moral. Les deux premiers sont sortis en France, les deux suivants non, malgré leur présentation à Venise (Viajo) et Cannes (O Abismo). Cet éternel balancement existentiel et cette dualité trouvent leur source dans le trajet même du cinéaste, né à Fortaleza au Brésil, et résidant actuel à Berlin, et ce cinquième long résulte de la réunion de ses deux pays, de ses deux terres, de ses deux mondes.

Karim Aïnouz filme inlassablement la dualité de l’être humain, jusqu’à la dichotomie intérieure, qui pousse les personnages à agir, à bouger, à partir, à larguer les amarres, pour un jour ou pour une vie. Madame Satã, Le Ciel de Suely, Viajo porque preciso, volto porque te amo, O Abismo prateado, autant de trajectoires bouleversées qu’il suit avec acuité et bienveillance, sans aucun jugement moral. Les deux premiers sont sortis en France, les deux suivants non, malgré leur présentation à Venise (Viajo) et Cannes (O Abismo). Cet éternel balancement existentiel et cette dualité trouvent leur source dans le trajet même du cinéaste, né à Fortaleza au Brésil, et résidant actuel à Berlin, et ce cinquième long résulte de la réunion de ses deux pays, de ses deux terres, de ses deux mondes.

Le réalisateur brésilien reste un adepte de la sensation plutôt que de la psychologie, de l’expérience plutôt que de l’explication. Il utilise l’ellipse pour passer d’un pays à l’autre, d’un moment à un autre. Seuls comptes les rencontres, les croisements, les retrouvailles. Tout comme il construit ses cadres avec l’œil précis de l’étudiant en architecture qu’il a été et du plasticien qu’il est. Et ça marche. Car, transcendé par son esthétique stylisée et son parti-pris sensoriel, Praia do futuro transpire du désir intense et mélancolique de ses personnages, de leurs manques et de leurs élans. Les éléments, les saisons révèlent et accompagnent l’état intérieur des êtres, pour lesquels le Brésilien Wagner Moura et l’Allemand Clemens Schick réussissent ensemble à incarner l’amour imprévu et improbable, au-delà des océans, au-delà de la raison.

Le réalisateur brésilien reste un adepte de la sensation plutôt que de la psychologie, de l’expérience plutôt que de l’explication. Il utilise l’ellipse pour passer d’un pays à l’autre, d’un moment à un autre. Seuls comptes les rencontres, les croisements, les retrouvailles. Tout comme il construit ses cadres avec l’œil précis de l’étudiant en architecture qu’il a été et du plasticien qu’il est. Et ça marche. Car, transcendé par son esthétique stylisée et son parti-pris sensoriel, Praia do futuro transpire du désir intense et mélancolique de ses personnages, de leurs manques et de leurs élans. Les éléments, les saisons révèlent et accompagnent l’état intérieur des êtres, pour lesquels le Brésilien Wagner Moura et l’Allemand Clemens Schick réussissent ensemble à incarner l’amour imprévu et improbable, au-delà des océans, au-delà de la raison.

Sans sa mère, elle embarque, à 5 ans, pour la France où elle est éduquée à la Cour. A 15 ans, elle épouse François de France et devient également reine de France lorsque son époux accède au trône deux ans plus tard. Quand ce dernier se voit emporter par la maladie, la jeune veuve rejoint l’Ecosse dévastée par la guerre. Au même moment, sa cousine Elisabeth est sacrée reine d’Angleterre.

Sans sa mère, elle embarque, à 5 ans, pour la France où elle est éduquée à la Cour. A 15 ans, elle épouse François de France et devient également reine de France lorsque son époux accède au trône deux ans plus tard. Quand ce dernier se voit emporter par la maladie, la jeune veuve rejoint l’Ecosse dévastée par la guerre. Au même moment, sa cousine Elisabeth est sacrée reine d’Angleterre. Mary se remarie à 22 ans avec son cousin Lord Darnley, un meneur du parti catholique qui se montre très vite vaniteux et désireux de jouir de son titre de roi. Jaloux de la complicité qu’entretient sa femme avec son secrétaire particulier Rizzio, Darnley supprime le supposé amant. C’est la fin du mariage royal. Mary donne pourtant naissance à un héritier : Jacques Ier d’Angleterre ou Jacques VI d’Ecosse. Mais elle réalise que l’amour de sa vie est le Comte Bothwell, un protestant rencontré sur le navire qui l’a ramenée de France. Elle tombe enceinte de lui et l’épouse après avoir fait tuer son mari. Rejetée par l’aristocratie et le peuple écossais, horrifiés par son geste et sa passion amoureuse, Mary demande de l’aide à sa cousine Elisabeth qui la fait emprisonner et finalement décapiter 19 ans plus tard.

Mary se remarie à 22 ans avec son cousin Lord Darnley, un meneur du parti catholique qui se montre très vite vaniteux et désireux de jouir de son titre de roi. Jaloux de la complicité qu’entretient sa femme avec son secrétaire particulier Rizzio, Darnley supprime le supposé amant. C’est la fin du mariage royal. Mary donne pourtant naissance à un héritier : Jacques Ier d’Angleterre ou Jacques VI d’Ecosse. Mais elle réalise que l’amour de sa vie est le Comte Bothwell, un protestant rencontré sur le navire qui l’a ramenée de France. Elle tombe enceinte de lui et l’épouse après avoir fait tuer son mari. Rejetée par l’aristocratie et le peuple écossais, horrifiés par son geste et sa passion amoureuse, Mary demande de l’aide à sa cousine Elisabeth qui la fait emprisonner et finalement décapiter 19 ans plus tard.

A souligner néanmoins : la beauté de l’image en général et particulièrement celle des plans de l’infortunée Mary. Son interprète, Camille Rutherford possède le minois, le port de tête et la grâce adéquates pour incarner cette figure atypique. Mais son allocution théâtrale, lente, la laisse un peu en marge de son jeu. Les tourments de la reine sont en revanche bien rendus sur les paysages embrumés, austères, portés par une musique dissonante macabre. Une scène forte retient aussi l’attention : celle des canards restés pour seuls compagnons de Mary dans la cour du château lorsque sonne son déclin. Le pari ambitieux de Thomas Imbach de ne dresser qu’un portrait psychologique en s’éloignant du traditionnel film historique n’est, vous l’aurez compris, que partiellement tenu.

A souligner néanmoins : la beauté de l’image en général et particulièrement celle des plans de l’infortunée Mary. Son interprète, Camille Rutherford possède le minois, le port de tête et la grâce adéquates pour incarner cette figure atypique. Mais son allocution théâtrale, lente, la laisse un peu en marge de son jeu. Les tourments de la reine sont en revanche bien rendus sur les paysages embrumés, austères, portés par une musique dissonante macabre. Une scène forte retient aussi l’attention : celle des canards restés pour seuls compagnons de Mary dans la cour du château lorsque sonne son déclin. Le pari ambitieux de Thomas Imbach de ne dresser qu’un portrait psychologique en s’éloignant du traditionnel film historique n’est, vous l’aurez compris, que partiellement tenu.

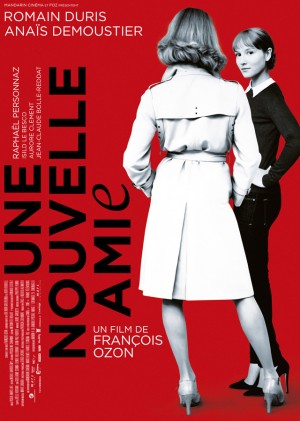

Pour surmonter le choc et l’absence de sa moitié tant aimée, David se travestit en femme avec ses vêtements, espérant ainsi calmer sa fille. Il lui donnera désormais le biberon, en perruque et maquillé. Il faut dire que « Se retrouver seul avec un enfant à élever, c’est trop dur ». Le ton est donné… La métamorphose exprimant un désir qui remonte à son enfance, elle n’aura rien d’éphémère. Au début Claire ne comprend pas son ami. Elle préfère d’ailleurs cacher à son mari l’énorme secret qui la lie à David. Mais, petit à petit elle accepte son nouvel ami il est, le défend, fait du shopping « entre femmes », et lui trouve même un nouveau prénom : Virginia.

Pour surmonter le choc et l’absence de sa moitié tant aimée, David se travestit en femme avec ses vêtements, espérant ainsi calmer sa fille. Il lui donnera désormais le biberon, en perruque et maquillé. Il faut dire que « Se retrouver seul avec un enfant à élever, c’est trop dur ». Le ton est donné… La métamorphose exprimant un désir qui remonte à son enfance, elle n’aura rien d’éphémère. Au début Claire ne comprend pas son ami. Elle préfère d’ailleurs cacher à son mari l’énorme secret qui la lie à David. Mais, petit à petit elle accepte son nouvel ami il est, le défend, fait du shopping « entre femmes », et lui trouve même un nouveau prénom : Virginia.

On retiendra « la » scène inoubliable du film qui résume à la perfection les tourments et la beauté intérieure de Claire et David : celle de leur soirée dans un night club ringard où un travesti interprète Une femme avec toi de Nicole Croisille. David se retrouve dans cet homme transformé et il en pleure, mais pas de joie. Claire est, elle, chamboulée par le spectacle mais aussi éblouie. Son regard en dit long sur la métamorphose de tout son être. Elle a réellement pris conscience de ce qu’est devenu son ami et s’en accommode au bout du compte mieux que lui. Ni son éducation, ni son engagement marital ne freineront plus ses sentiments.

On retiendra « la » scène inoubliable du film qui résume à la perfection les tourments et la beauté intérieure de Claire et David : celle de leur soirée dans un night club ringard où un travesti interprète Une femme avec toi de Nicole Croisille. David se retrouve dans cet homme transformé et il en pleure, mais pas de joie. Claire est, elle, chamboulée par le spectacle mais aussi éblouie. Son regard en dit long sur la métamorphose de tout son être. Elle a réellement pris conscience de ce qu’est devenu son ami et s’en accommode au bout du compte mieux que lui. Ni son éducation, ni son engagement marital ne freineront plus ses sentiments.

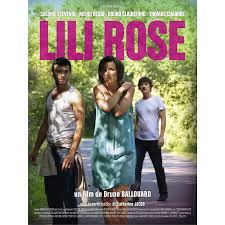

Les paysages de la côte bretonne ajoutent à cette ouverture mentale et physique. Le vent dans les herbes. La force des vagues et des marées. L’harmonie minérale des rochers. La quête et le questionnement de la liberté s’ouvrent aux éléments, loin du tumulte de la ville, de la technologie, de la performance et de la rentabilité modernes. Samir, Xavier, Liza, et le lunaire Pierrot (Thomas Chabrol) qu’ils croisent sur leur chemin, suivent le fil de leur propre pelote existentielle. Ils acceptent de le suivre en lâchant du leste. L’humour de dragueur bourlingueur de Xavier répond à la candeur bonhomme de Samir, face à l’instinct libertaire auquel Liza ouvre soudain les bras.

Les paysages de la côte bretonne ajoutent à cette ouverture mentale et physique. Le vent dans les herbes. La force des vagues et des marées. L’harmonie minérale des rochers. La quête et le questionnement de la liberté s’ouvrent aux éléments, loin du tumulte de la ville, de la technologie, de la performance et de la rentabilité modernes. Samir, Xavier, Liza, et le lunaire Pierrot (Thomas Chabrol) qu’ils croisent sur leur chemin, suivent le fil de leur propre pelote existentielle. Ils acceptent de le suivre en lâchant du leste. L’humour de dragueur bourlingueur de Xavier répond à la candeur bonhomme de Samir, face à l’instinct libertaire auquel Liza ouvre soudain les bras.

La finesse d’observation se mêle à un sens du cadre précis. La cocasserie des situations et des postures de Xavier et Pierrot gagne parfois l’espace pour un comique discret et décalé. Une tonalité juste que Bruno Ballouard infuse avec flair. Inspiré, il a réuni la trop rare Salomé Stévenin, sexy dans son élégance naturelle, opaque dans sa densité intérieure, Mehdi Dhebi, juvénile dans sa fluidité féline, mélancolique dans sa retenue solide, et Bruno Clairefond – une révélation-, déglingué dans son irréductibilité solitaire, touchant dans sa frondeur humaniste. Trois visages et trois corps offerts avec générosité au regard du spectateur.

La finesse d’observation se mêle à un sens du cadre précis. La cocasserie des situations et des postures de Xavier et Pierrot gagne parfois l’espace pour un comique discret et décalé. Une tonalité juste que Bruno Ballouard infuse avec flair. Inspiré, il a réuni la trop rare Salomé Stévenin, sexy dans son élégance naturelle, opaque dans sa densité intérieure, Mehdi Dhebi, juvénile dans sa fluidité féline, mélancolique dans sa retenue solide, et Bruno Clairefond – une révélation-, déglingué dans son irréductibilité solitaire, touchant dans sa frondeur humaniste. Trois visages et trois corps offerts avec générosité au regard du spectateur.

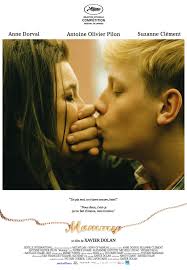

Comment se renouveler avec ses obsessions ? Comment surprendre avec un sujet vieux comme le monde ? Comment saisir son auditoire ? C’est tout l’art de Xavier Dolan, auteur et réalisateur de ce cinquième film où il ne joue cette fois pas (comme dans LAURENCE ANYWAYS). Il a composé un ballet humain à trois personnages sans cesse au bord de la rupture. C’est là où il excelle, dans ce jeu avec les limites. Limites du relationnel entre les êtres, limites de l’acceptation entre les personnages, limite du supportable entre une mère et un fils, limites du vivable pour une femme en plein « burn out ». Et limites du cadre même de l’image sur l’écran.

Comment se renouveler avec ses obsessions ? Comment surprendre avec un sujet vieux comme le monde ? Comment saisir son auditoire ? C’est tout l’art de Xavier Dolan, auteur et réalisateur de ce cinquième film où il ne joue cette fois pas (comme dans LAURENCE ANYWAYS). Il a composé un ballet humain à trois personnages sans cesse au bord de la rupture. C’est là où il excelle, dans ce jeu avec les limites. Limites du relationnel entre les êtres, limites de l’acceptation entre les personnages, limite du supportable entre une mère et un fils, limites du vivable pour une femme en plein « burn out ». Et limites du cadre même de l’image sur l’écran. Le cinéaste et son chef opérateur André Turpin offrent en effet au film et au spectateur le format carré, rare et dense du 1.25. Un choix qui concentre le regard encore plus fortement sur le visage de ces deux femmes et de ce garçon, solitudes aimantées les unes aux autres. Un parti-pris avec lequel ils jouent aussi lors de respirations éclatantes, qui ouvrent MOMMY à un nouvel horizon. Judicieux et pertinent comme rarement, car la forme épouse parfaitement le propos, au plus proche de l’enfermement qui guette chacun des protagonistes, au plus près des sensations du spectateur.

Le cinéaste et son chef opérateur André Turpin offrent en effet au film et au spectateur le format carré, rare et dense du 1.25. Un choix qui concentre le regard encore plus fortement sur le visage de ces deux femmes et de ce garçon, solitudes aimantées les unes aux autres. Un parti-pris avec lequel ils jouent aussi lors de respirations éclatantes, qui ouvrent MOMMY à un nouvel horizon. Judicieux et pertinent comme rarement, car la forme épouse parfaitement le propos, au plus proche de l’enfermement qui guette chacun des protagonistes, au plus près des sensations du spectateur.