Par Olivier Pélisson

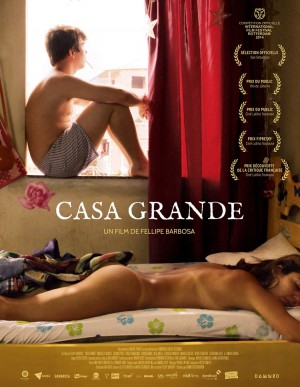

CASA GRANDE ***

Sortie : 3 juin 2015

Durée : 1h55

Un film brésilien

Réalisation :

Fellipe Barbosa

Distribution : Thales Cavalcanti, Marcello Novaes, Suzana Pires, Alice Melo, Bruno Amaya, Clarissa Pinheiro

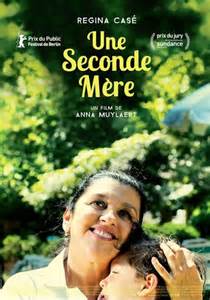

UNE SECONDE MÈRE ***

(QUE HORAS ELA VOLTA ?)

Sortie : 24 juin 2015

Durée : 1h52

Un film brésilien

Réalisation :

Anna Muylaert

Distribution : Regina Casé, Michel Joelsas, Camila Mardila, Karine Teles, Lourenço Mutarelli, Helena Albergaria

Le hasard de la programmation et des sorties dans les salles françaises en juin offre deux films brésiliens. L’un en début et l’autre en fin de mois. Deux films primés en festivals ; le premier à Rio de Janeiro, São Paulo et Toulouse, le second à Sundance et Berlin. Deux films qui sont un prolongement l’un de l’autre, par leur thématique, leur description du monde en marche et du Brésil actuel, pris entre ses contradictions, son héritage historique et son désir d’émancipation. CASA GRANDE est le premier long-métrage de fiction de Fellipe Barbosa, déjà auteur de courts métrages et du documentaire LAURA (2011). UNE SECONDE MÈRE est le quatrième opus pour le cinéma d’Anna Muylaert, suite à DURVAL DISCOS (2002), É PROIBIDO FUMAR (2009) et CHAMADA A COBRAR (2012). Mais son premier à sortir en France.

CASA GRANDE décrit la déréliction d’une famille très riche de Rio de Janeiro, à travers le fonctionnement de son espace de vie : la maison, d’où vient le titre, littéralement « Grande maison ». Le père, homme d’affaires qui a réussi par le passé, est dans une passe difficile, accumule les dettes et ne peut plus assurer le train de vie bourgeois familial, avec plusieurs voitures, plusieurs employés dans la grande baraque avec jardin et piscine. UNE SECONDE MÈRE suit la chute des valeurs d’une maison bourgeoise de São Paulo, où la femme à tout faire est devenue au fil du temps, comme le titre l’indique, la seconde mère du fils des patrons, au détriment de sa fille biologique à elle, restée dans sa région d’origine (Nordeste), où cette dernière a grandi avec l’argent que sa maman lui envoie.

L’espace de la maison est un théâtre essentiel dans les deux aventures. Une demeure souvent filmée dans ses rituels, vus de l’extérieur dans le premier. Avec plan initial et final sur la bâtisse, côté jardin, avant et après la chute. Et avec plans réguliers au petit matin, lorsque le personnel arrive, de moins en moins nombreux au fil de la crise familiale. Dans UNE SECONDE MERE, c’est l’espace intérieur qui incarne et symbolise les enjeux. Val, employée de maison, ne peut pas aller n’importe comment et n’importe quand dans les lieux dédiés aux « maîtres ». Et c’est bien parce que sa fille défie tous ces codes de circulation, spatiaux et sociaux, que la famille et les rapports implosent.

La piscine reste le symbole éclatant de la réussite. Le maître de maison y prend son bain dès l’ouverture de CASA GRANDE, et elle est témoin de l’affrontement entre le père et le fils, lorsque la crise matérielle bouleverse l’équilibre familial. Dans UNE SECONDE MÈRE, la fille de Val y sème la zizanie lorsqu’elle s’y retrouve, au grand dam des propriétaires et de sa mère. Le cérémonial des repas aussi, avec service du personnel, et vaisselle convenable ou pas, comme lorsque « Madame » refuse que Val serve le café dans le service modeste que cette dernière a offert à sa patronne. L’argent manque à Val et sa fille pour s’installer dignement, et le fils de famille de CASA GRANDE est pointé du doigt et traité de radin, comme son père, lorsqu’il ne peut pas rembourser son ami. Les signes extérieurs de richesse sont de vrais catalyseurs sociaux, transformés en pivots narratifs. Intéressant qu’Anna Muylaert ait choisi, pour incarner son employée, enfermée elle-même dans un esclavagisme moderne, une vedette populaire brésilienne, une femme qui a réussi : Regina Casé.

Passionnant de voir le cinéma brésilien et ses auteurs s’emparer de la réalité actuelle nationale. Les deux cinéastes font preuve d’un sens aigu de l’observation du quotidien et des mutations sociales, tout en réussissant à en faire de la fiction. Les adolescents espèrent et les adultes doivent suivre. Les plus riches souffrent des aspirations par procuration de leurs parents, quand la fille de l’employée de maison d’UNE SECONDE MÈRE décide de dépasser les barrières et les dictats, concrètement, en étudiant, en s’accrochant, et en prenant ses repas à la table des maîtres. Dans CASA GRANDE, c’est le fils de riches qui brave les codes en allant coucher avec l’ex-bonne, dans sa favela. Le pays peut ainsi avancer, et le cinéma brésilien continuer à prendre son pouls.

C’est un film sèchement politique. Brutal même. Sans spectaculaire, sans grandiloquence, mais avec force et réalisme, Stéphane Brizé livre dans ce sixième film, un constat sans concession sur notre société actuelle. La première scène annonce la couleur. Dans un long plan séquence, Thierry dit au conseiller Pôle emploi sa fureur de s’être vu envoyer faire une formation dès le départ inutile, alors que lui pensait accroître ses chances de trouver un travail. La caméra filme un homme de peu, un taiseux en colère, un poli lucide. En face, elle en filme un autre, gêné, comprenant l’inanité du mécanisme à l’origine de cette colère, mais qui ne peut dénoncer la logique en place puisqu’il est payé pour l’appliquer au quotidien. Tout est là. La violence et l’absurde d’un système qui répond à La loi du marché, celle qui pousse des entreprises bénéficiaires à licencier leurs salariés – des hommes et des femmes – pour faire encore plus de profits. La condition sociale est au cœur du film et scène après scène Brizé s’attache à croquer un système qui broie les hommes, réduits à sauver leur peau les uns contre les autres. La rupture avec ses anciens collègues syndicalistes dépassés, la lassitude des entretiens d’embauche sur skype déshumanisés, la résignation aux ateliers de professionnalisation acerbes, le sang-froid lors des rendez-vous moralisateurs à la banque, etc. Egales dans leur dimension d’humiliation sociale banalisée, ces séquences sont presque toutes coupées au milieu comme un symbole que les enjeux soulevés ne trouveront pas de solution. Celle où Thierry et sa femme négocient avec un autre couple la vente de leur mobile-home est révélatrice : chacun est à 100 euros près. On en est là. La seconde partie du film, située à l’intérieur du milieu du travail est un portrait aussi frontal…

C’est un film sèchement politique. Brutal même. Sans spectaculaire, sans grandiloquence, mais avec force et réalisme, Stéphane Brizé livre dans ce sixième film, un constat sans concession sur notre société actuelle. La première scène annonce la couleur. Dans un long plan séquence, Thierry dit au conseiller Pôle emploi sa fureur de s’être vu envoyer faire une formation dès le départ inutile, alors que lui pensait accroître ses chances de trouver un travail. La caméra filme un homme de peu, un taiseux en colère, un poli lucide. En face, elle en filme un autre, gêné, comprenant l’inanité du mécanisme à l’origine de cette colère, mais qui ne peut dénoncer la logique en place puisqu’il est payé pour l’appliquer au quotidien. Tout est là. La violence et l’absurde d’un système qui répond à La loi du marché, celle qui pousse des entreprises bénéficiaires à licencier leurs salariés – des hommes et des femmes – pour faire encore plus de profits. La condition sociale est au cœur du film et scène après scène Brizé s’attache à croquer un système qui broie les hommes, réduits à sauver leur peau les uns contre les autres. La rupture avec ses anciens collègues syndicalistes dépassés, la lassitude des entretiens d’embauche sur skype déshumanisés, la résignation aux ateliers de professionnalisation acerbes, le sang-froid lors des rendez-vous moralisateurs à la banque, etc. Egales dans leur dimension d’humiliation sociale banalisée, ces séquences sont presque toutes coupées au milieu comme un symbole que les enjeux soulevés ne trouveront pas de solution. Celle où Thierry et sa femme négocient avec un autre couple la vente de leur mobile-home est révélatrice : chacun est à 100 euros près. On en est là. La seconde partie du film, située à l’intérieur du milieu du travail est un portrait aussi frontal… Comme un bloc, Vincent Lindon incarne, souverain, « un costaud qui encaisse ». Il n’en est pas à son premier rôle de prolo et après Mademoiselle Chambon (2009) et Quelques heures de printemps (2012), il se révèle à nouveau sous la direction de Brizé, qui l’a entouré d’acteurs non professionnels jouant leur propre rôle. Le cinéaste dit avoir voulu « confronter l’humanité d’un individu en situation de précarité à la violence de notre société ». Le résultat est là : son cinéma âpre et économe, qui s’attache à porter sans cesse le regard de Thierry, agit comme un miroir. Et révèle à froid toute la férocité de la violence ordinaire.

Comme un bloc, Vincent Lindon incarne, souverain, « un costaud qui encaisse ». Il n’en est pas à son premier rôle de prolo et après Mademoiselle Chambon (2009) et Quelques heures de printemps (2012), il se révèle à nouveau sous la direction de Brizé, qui l’a entouré d’acteurs non professionnels jouant leur propre rôle. Le cinéaste dit avoir voulu « confronter l’humanité d’un individu en situation de précarité à la violence de notre société ». Le résultat est là : son cinéma âpre et économe, qui s’attache à porter sans cesse le regard de Thierry, agit comme un miroir. Et révèle à froid toute la férocité de la violence ordinaire.

Cannes c’est aussi des récompenses. La Palme d’Or fête ses soixante ans en 2015. La première fût décernée à Marty de Delbert Mann en 1955, après neuf ans de remise de Grand Prix depuis 1946. La Sélection officielle réunit neuf prix principaux dans son palmarès. La Semaine six prix, la Quinzaine quatre prix. La Caméra d’Or, remise au cours du palmarès de la Sélection officielle, récompense le meilleur premier film, toutes sections confondues. Au fil des ans, une douzaine d’autres récompenses sont nées, des Prix Fipresci au Trophée Chopard, du Prix François-Chalais au Prix du jury œcuménique, de la Queer Palm à la Palme Dog. Nouveauté en 2015, le documentaire aura désormais sa récompense, toutes sections confondues : l’Œil d’Or, remis samedi 23 mai.

Cannes c’est aussi des récompenses. La Palme d’Or fête ses soixante ans en 2015. La première fût décernée à Marty de Delbert Mann en 1955, après neuf ans de remise de Grand Prix depuis 1946. La Sélection officielle réunit neuf prix principaux dans son palmarès. La Semaine six prix, la Quinzaine quatre prix. La Caméra d’Or, remise au cours du palmarès de la Sélection officielle, récompense le meilleur premier film, toutes sections confondues. Au fil des ans, une douzaine d’autres récompenses sont nées, des Prix Fipresci au Trophée Chopard, du Prix François-Chalais au Prix du jury œcuménique, de la Queer Palm à la Palme Dog. Nouveauté en 2015, le documentaire aura désormais sa récompense, toutes sections confondues : l’Œil d’Or, remis samedi 23 mai. En lice pour la récompense suprême, la Sélection officielle accueille des « novices » en compétition, et en nombre : Valérie Donzelli, Stéphane Brizé, Guillaume Nicloux, Justin Kurtzel, Joachim Trier, Denis Villeneuve, Yorgos Lanthimos, Michel Franco et Laszlo Nemes (pour son premier film). Soient huit sur dix-neuf prétendant(e)s à la Palme. Seuls deux déjà palmés sont présents : Nanni Moretti et Gus Van Sant. Ils sont aussi les deux seuls déjà primés pour la mise en scène à Cannes. Quant à Jacques Audiard et Matteo Garrone, ils ont déjà reçu le Grand Prix du jury sur la Croisette.

En lice pour la récompense suprême, la Sélection officielle accueille des « novices » en compétition, et en nombre : Valérie Donzelli, Stéphane Brizé, Guillaume Nicloux, Justin Kurtzel, Joachim Trier, Denis Villeneuve, Yorgos Lanthimos, Michel Franco et Laszlo Nemes (pour son premier film). Soient huit sur dix-neuf prétendant(e)s à la Palme. Seuls deux déjà palmés sont présents : Nanni Moretti et Gus Van Sant. Ils sont aussi les deux seuls déjà primés pour la mise en scène à Cannes. Quant à Jacques Audiard et Matteo Garrone, ils ont déjà reçu le Grand Prix du jury sur la Croisette.

Constat, les acteurs qui passent à la réalisation continuent d’intéresser les programmateurs. Natalie Portman débarque en séance spéciale avec Une histoire d’amour et de ténèbres, et Louis Garrel avec Les deux amis à la Semaine de la Critique. Quant à Reda Kateb, son court métrage Pitchoune est annoncé à la Quinzaine des Réalisateurs. Et les actrices devenues réalisatrices confirmées sont bien présentes en Sélection officielle, avec La Tête haute d’Emmanuelle Bercot en ouverture, Marguerite & Julien de Valérie Donzelli et Mon roi de Maïwenn (avec Bercot !) en compétition. Toutes françaises.

Constat, les acteurs qui passent à la réalisation continuent d’intéresser les programmateurs. Natalie Portman débarque en séance spéciale avec Une histoire d’amour et de ténèbres, et Louis Garrel avec Les deux amis à la Semaine de la Critique. Quant à Reda Kateb, son court métrage Pitchoune est annoncé à la Quinzaine des Réalisateurs. Et les actrices devenues réalisatrices confirmées sont bien présentes en Sélection officielle, avec La Tête haute d’Emmanuelle Bercot en ouverture, Marguerite & Julien de Valérie Donzelli et Mon roi de Maïwenn (avec Bercot !) en compétition. Toutes françaises.

L’Afrique tient bon avec le maître malien Souleymane Cissé en séance spéciale officielle (Oka), le cinéaste marocain Nabil Ayouch à la Quinzaine (Much Loved), et une première, le premier film éthiopien Lamb de Yared Zeleke à Un Certain Regard. L’Océanie brille en Sélection officielle avec deux cinéastes australiens, un reconnu (George Miller et son Mad Max : Fury Road hors compétition), et un de la nouvelle génération (Justin Kurtzel et son Macbeth).

L’Afrique tient bon avec le maître malien Souleymane Cissé en séance spéciale officielle (Oka), le cinéaste marocain Nabil Ayouch à la Quinzaine (Much Loved), et une première, le premier film éthiopien Lamb de Yared Zeleke à Un Certain Regard. L’Océanie brille en Sélection officielle avec deux cinéastes australiens, un reconnu (George Miller et son Mad Max : Fury Road hors compétition), et un de la nouvelle génération (Justin Kurtzel et son Macbeth).

Comme l’indique le titre, le documentaire repose autant sur la vie d’Howard Zinn que sur son œuvre d’historien et surtout son livre – Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours (Ed. Agone, 2002). Son expérience personnelle façonne le regard qu’il porte sur l’histoire du 20ème siècle. Ce n’est pas un hasard si Zinn est né dans une famille ouvrière d’émigrés juifs d’Europe de l’Est, au début du siècle. La réalité de la grande dépression, celle du travail d’ouvrier portuaire, puis le traumatisme de la seconde guerre mondiale – notamment son rôle dans le bombardement de Royan – le marqueront profondément. La Bande Dessinée, Une histoire populaire de l’empire américain*, impressionnante par sa maîtrise visuelle et son envergure historique, mêle également ces deux histoires.

Comme l’indique le titre, le documentaire repose autant sur la vie d’Howard Zinn que sur son œuvre d’historien et surtout son livre – Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours (Ed. Agone, 2002). Son expérience personnelle façonne le regard qu’il porte sur l’histoire du 20ème siècle. Ce n’est pas un hasard si Zinn est né dans une famille ouvrière d’émigrés juifs d’Europe de l’Est, au début du siècle. La réalité de la grande dépression, celle du travail d’ouvrier portuaire, puis le traumatisme de la seconde guerre mondiale – notamment son rôle dans le bombardement de Royan – le marqueront profondément. La Bande Dessinée, Une histoire populaire de l’empire américain*, impressionnante par sa maîtrise visuelle et son envergure historique, mêle également ces deux histoires.

Yoshino s’éprend alors d’une pensionnaire, Mme Ayukawa, avec laquelle il regarde les montagnes depuis le toit de l’asile. Mme Ayukawa lui dit qu’elle veut rejoindre son bien-aimé dans « le monde du dessous ». Yoshino rencontre deux autres patientes qui écrivent un conte sur un raton laveur et un renard, une histoire qui lui rappelle la sienne. Mme Ayukawa disparaît mais elle a laissé un message sur le toit.

Yoshino s’éprend alors d’une pensionnaire, Mme Ayukawa, avec laquelle il regarde les montagnes depuis le toit de l’asile. Mme Ayukawa lui dit qu’elle veut rejoindre son bien-aimé dans « le monde du dessous ». Yoshino rencontre deux autres patientes qui écrivent un conte sur un raton laveur et un renard, une histoire qui lui rappelle la sienne. Mme Ayukawa disparaît mais elle a laissé un message sur le toit.

Cette histoire d’amour et de sacrifice, somme toute très morale, réclame un esprit contemplatif exacerbé que, nous européens, avons peut-être du mal à solliciter quand l’émotion fait défaut. Et c’est le cas ici. Intention louable que de vouloir montrer la dépression de l’intérieur et la faire se transformer en un voyage initiatique en quête de l’amour perdu… Mais le scénario ambitieux, la mise en scène parfaite et l’interprétation très juste ne suffisent pas à nous embarquer dans le monde merveilleux des animaux de la forêt, des temples et des grands maîtres nippons en un coup de baguette psychiatrique.

Cette histoire d’amour et de sacrifice, somme toute très morale, réclame un esprit contemplatif exacerbé que, nous européens, avons peut-être du mal à solliciter quand l’émotion fait défaut. Et c’est le cas ici. Intention louable que de vouloir montrer la dépression de l’intérieur et la faire se transformer en un voyage initiatique en quête de l’amour perdu… Mais le scénario ambitieux, la mise en scène parfaite et l’interprétation très juste ne suffisent pas à nous embarquer dans le monde merveilleux des animaux de la forêt, des temples et des grands maîtres nippons en un coup de baguette psychiatrique.

Cambodge. L’expropriateur, Xavier Lagrange, fait écraser une grand-mère et sa cabane, sous les yeux de ses petits-enfants, Srey et Kiri. La femme de Xavier, Mia – une parisienne photographe – le rejoint au Cambodge et le surprend dans un bordel entre les mains d’une fillette : Srey. Son petit monde bien rangé s’effondre brusquement. Elle achète de la cocaïne pour son usage personnel et l’on devine que ce n’est pas la première fois.

Cambodge. L’expropriateur, Xavier Lagrange, fait écraser une grand-mère et sa cabane, sous les yeux de ses petits-enfants, Srey et Kiri. La femme de Xavier, Mia – une parisienne photographe – le rejoint au Cambodge et le surprend dans un bordel entre les mains d’une fillette : Srey. Son petit monde bien rangé s’effondre brusquement. Elle achète de la cocaïne pour son usage personnel et l’on devine que ce n’est pas la première fois.  Le proxénète d’enfants, Sanan, qui règne en maître sur le bordel par la terreur, propose à Mia d’acheter Srey pour 5000 dollars. Mia, ne parvenant pas à rassembler la somme, accepte de se prostituer pour solder sa dette. Puis, dans une voiture volée, elle prend la fuite avec Srey. Le road movie dramatique a plus que commencé quand Mia découvre, dans le coffre, deux autres fillettes échappées du bordel : Malin et Daa. Les quatre nanas ne sont pas au bout de leur peine…

Le proxénète d’enfants, Sanan, qui règne en maître sur le bordel par la terreur, propose à Mia d’acheter Srey pour 5000 dollars. Mia, ne parvenant pas à rassembler la somme, accepte de se prostituer pour solder sa dette. Puis, dans une voiture volée, elle prend la fuite avec Srey. Le road movie dramatique a plus que commencé quand Mia découvre, dans le coffre, deux autres fillettes échappées du bordel : Malin et Daa. Les quatre nanas ne sont pas au bout de leur peine… Avec ce second long métrage – coréalisé avec son mari Guido Freddi – Llaria Borrelli, s’offre son premier rôle en incarnant ici le personnage principal, Mia. Le film rend compte de l’exploitation sexuelle des enfants au Cambodge et de la fréquente complicité de leurs parents. Ces enfants, plus ils sont jeunes – une fois drogués et remis aux mains des proxénètes – mieux ils sont vendus et souvent même revendus au prix fort.

Avec ce second long métrage – coréalisé avec son mari Guido Freddi – Llaria Borrelli, s’offre son premier rôle en incarnant ici le personnage principal, Mia. Le film rend compte de l’exploitation sexuelle des enfants au Cambodge et de la fréquente complicité de leurs parents. Ces enfants, plus ils sont jeunes – une fois drogués et remis aux mains des proxénètes – mieux ils sont vendus et souvent même revendus au prix fort. Les intentions de la réalisatrice sont claires : dénoncer cette exploitation, en choyant l’image. Pari tenu pour la dénonciation de ce fléau de société et pour les indéniables qualités artistiques de ce film. Mais il souffre hélas d’un scénario mal maîtrisé et d’une lenteur qui s’installe au premier tiers du film et ne nous lâche plus. Ce qui ne facilite pas l’accès à l’émotion. L’interminable promenade en forêt ennuie à mourir et prend le pas sur l’histoire. Et puis, le mélange des genres entre le documentaire fiction dans la première demi heure et le road movie dans l’heure qui suit se fait sans finesse. Ajoutées à cela : l’interprétation de Llaria Borrelli, inégale et sans nuances, etla musique quasi omniprésente pour nous plonger dans le bain de l’angoisse ou de l’espoir. Les dialogues creux ne pimentent pas le tout, ni la voix off lancinante de Mia essayant de nous faire croire que sa conception de la vie évolue au fil de son voyage initiatique. Mais on n’y croit pas ! Ne restent de ce film que la douceur et la douleur de ces enfants « otages » et leur espoir qu’un jour leur vie change. D’ailleurs, quand elles jouent entre elles, les petites malheureuses évoquent leurs futurs maris !

Les intentions de la réalisatrice sont claires : dénoncer cette exploitation, en choyant l’image. Pari tenu pour la dénonciation de ce fléau de société et pour les indéniables qualités artistiques de ce film. Mais il souffre hélas d’un scénario mal maîtrisé et d’une lenteur qui s’installe au premier tiers du film et ne nous lâche plus. Ce qui ne facilite pas l’accès à l’émotion. L’interminable promenade en forêt ennuie à mourir et prend le pas sur l’histoire. Et puis, le mélange des genres entre le documentaire fiction dans la première demi heure et le road movie dans l’heure qui suit se fait sans finesse. Ajoutées à cela : l’interprétation de Llaria Borrelli, inégale et sans nuances, etla musique quasi omniprésente pour nous plonger dans le bain de l’angoisse ou de l’espoir. Les dialogues creux ne pimentent pas le tout, ni la voix off lancinante de Mia essayant de nous faire croire que sa conception de la vie évolue au fil de son voyage initiatique. Mais on n’y croit pas ! Ne restent de ce film que la douceur et la douleur de ces enfants « otages » et leur espoir qu’un jour leur vie change. D’ailleurs, quand elles jouent entre elles, les petites malheureuses évoquent leurs futurs maris !