Par Olivier Pélisson

Age : A partir de 12 ans

Sortie : 19 février 2014

Durée : 2h03

Un film britannico-germano-franco-chypriote

Genre : Road-movie amoureux

Réalisation :

Jim Jarmusch

Distribution :

Tilda Swinton, Tom Hiddleston, John Hurt, Mia Wasikowska, Anton Yelchin, Jeffrey Wright, Slimane Dazi…

Tel un ange gardien, la caméra tournoie en plongée sur un homme et sur une femme alanguis à plus de six mille kilomètres l’un de l’autre. Sur Adam et sur Eve. Sur Detroit et sur Tanger. Sur hier et sur demain. Adam et Eve sont vampires et vivent depuis des lustres. Adam et Eve sont amoureux et se secourent à distance. Ils survivent malgré les villes qui s’effondrent et le monde qui vacille. Ils voyagent en avion de nuit et ont modernisé leur approvisionnement sanguin, via des contacts en laboratoires. Mais le bon sang menace de manquer et les virus en tous genres veillent. Et les cadets gourmands attendent dans l’ombre, prêts à tout foutre en l’air (Ava/Mia Wasikowska).

Comment tenir ? En faisant de la musique, comme Adam. En profitant de la contemplation, comme Eve. Et en s’aimant. L’amour au-delà de la mort. C’est ce qu’incarnent, plus que tout, ces deux êtres voués à l’éternité et que leur complémentarité sauve de la perdition. Un très beau plan les associent tous deux, allongés, endormis, abandonnés. Deux silhouettes nues et graciles, à l’abri du reste du monde. Un moment fort chez Jim Jarmusch qui n’a pas si souvent filmé l’amour. Et surtout au présent. Car ses héros quasi toujours masculins sont de grands solitaires, et le plus entouré de femmes fait le tour de ses amours passées. C’est Don Johnston alias Bill Murray dans Broken Flowers.

Comment tenir ? En faisant de la musique, comme Adam. En profitant de la contemplation, comme Eve. Et en s’aimant. L’amour au-delà de la mort. C’est ce qu’incarnent, plus que tout, ces deux êtres voués à l’éternité et que leur complémentarité sauve de la perdition. Un très beau plan les associent tous deux, allongés, endormis, abandonnés. Deux silhouettes nues et graciles, à l’abri du reste du monde. Un moment fort chez Jim Jarmusch qui n’a pas si souvent filmé l’amour. Et surtout au présent. Car ses héros quasi toujours masculins sont de grands solitaires, et le plus entouré de femmes fait le tour de ses amours passées. C’est Don Johnston alias Bill Murray dans Broken Flowers.

De Permanent Vacation (1980) à Broken Flowers (2005) justement, le cinéaste n’a eu de cesse de filmer son pays et ses héritages. Mais depuis l’Espagne de The Limits of Control (2009), il prend le large. Detroit n’est que le fantôme des Etats-Unis, tout comme Tanger n’est que le fantôme du Maroc. Et les deux cités ne sont que les fantômes d’un monde voué à l’effacement. Jarmusch n’aime jamais tant les lieux que quand ils sont démarqués, tout comme ses personnages sont désaxés. Sortir du centre, aller voir dans la marge ce qu’il y a et s’il y est, reste son crédo.

Ce qu’il trouve dans Only lovers left alive, c’est la beauté et la douceur. A mi-chemin entre l’atemporalité et le dépassé, Eve et Adam incarnent un ilot, un espoir. Celui de l’humanité toute entière réunie dans leurs longs corps arpentant les ruelles tangéroises, jusqu’à trouver leur salut face à un couple de jeunes amoureux. Un duo évanescent et anesthésié qui prend corps aussi grâce à l’image dense et comme ouatée de Yorick Le Saux, qui filme si bien la mer et la peau chez François Ozon, et Tilda Swinton déjà dans Amore de Luca Guadignino.

Ce qu’il trouve dans Only lovers left alive, c’est la beauté et la douceur. A mi-chemin entre l’atemporalité et le dépassé, Eve et Adam incarnent un ilot, un espoir. Celui de l’humanité toute entière réunie dans leurs longs corps arpentant les ruelles tangéroises, jusqu’à trouver leur salut face à un couple de jeunes amoureux. Un duo évanescent et anesthésié qui prend corps aussi grâce à l’image dense et comme ouatée de Yorick Le Saux, qui filme si bien la mer et la peau chez François Ozon, et Tilda Swinton déjà dans Amore de Luca Guadignino.

Tilda Swinton glisse sa grâce sans âge entre deux partitions grimées dans Snowpiercer et The Grand Budapest Hotel, et Tom Hiddleston laisse tomber les ténèbres à grand spectacle d’Avengers et Thor. Tous deux unissant leurs crinières et leur teint britannique diaphane pour se faire un bon shoot sanguin et esthétique devant l’objectif du cowboy new-yorkais. La musique enfin, les accords lyriques et anesthésiés de Jozef Can Wissem et du groupe de Jarmusch, Sqürl. Des mélodies qui chantent le désenchantement et le « désaccordement », et qui pourtant nourrissent de sensualité les déambulations de Tom et Tilda au pays de Jim. Le film avait visiblement laissé les salles de marbre au dernier Festival de Cannes. Il réchauffera celles de cet hiver, par sa croyance en les espaces et les sentiments.

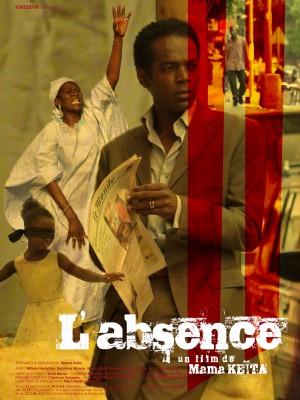

Lors d’une promenade nocturne avec son ami Djibril, Adama croise sa sœur Aïcha, devenue prostituée, sous la coupe d’un proxénète connu et craint par la ville entière. Abasourdi, le jeune homme retrouve le proxénète dans la soirée et le tabasse avant de violenter sa soeur aussi. Le souteneur met alors à prix la tête d’Aïcha. Commence alors une course poursuite infernale entre Adama et le proxénète qui, lui-même, course Aïcha.

Lors d’une promenade nocturne avec son ami Djibril, Adama croise sa sœur Aïcha, devenue prostituée, sous la coupe d’un proxénète connu et craint par la ville entière. Abasourdi, le jeune homme retrouve le proxénète dans la soirée et le tabasse avant de violenter sa soeur aussi. Le souteneur met alors à prix la tête d’Aïcha. Commence alors une course poursuite infernale entre Adama et le proxénète qui, lui-même, course Aïcha. Le film pose la question de la responsabilité individuelle ou collective. Par son absence, Adama est-il responsable de la déchéance de sa sœur ? La piteuse image qu’elle lui renvoie est celle d’un pays natal perdu lui rappelant que l’Afrique, c’est aussi et surtout : la violence, la drogue, la précarité, la soumission de la femme et la perte de soi. Et pas seulement à cause du sous-développement. Mama Keita va plus loin en pointant du doigt la fuite des cerveaux. Pour lui, l’esclavage n’est finalement pas si loin.

Le film pose la question de la responsabilité individuelle ou collective. Par son absence, Adama est-il responsable de la déchéance de sa sœur ? La piteuse image qu’elle lui renvoie est celle d’un pays natal perdu lui rappelant que l’Afrique, c’est aussi et surtout : la violence, la drogue, la précarité, la soumission de la femme et la perte de soi. Et pas seulement à cause du sous-développement. Mama Keita va plus loin en pointant du doigt la fuite des cerveaux. Pour lui, l’esclavage n’est finalement pas si loin.

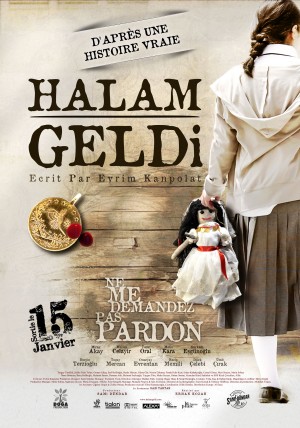

L’histoire de ces deux fillettes condamnées par le simple fait d’être nées « fille » est inspirée de faits réels. Le réalisateur nous le rappelle : “14 % des femmes mariées en Turquie ont entre 10 et 14 ans”. Huriye est la moins chanceuse des deux amies puisque l’heure fatidique de ses premières règles sonne l’année de ses 13 ans. Elle n’en dit mot à sa mère et se confie seulement à sa meilleure amie Reyhan. « Halam Geldi ! » lui dit-elle, ce qui signifie « Ma tante arrive ! » C’est le nom de code utilisé entre les deux amies pour parler de leurs règles. Cette phrase prend tout son sens lorsqu’on découvre que Huriye va devoir épouser un fils de sa tante : un garçon gras et laid, à l’air benêt.

L’histoire de ces deux fillettes condamnées par le simple fait d’être nées « fille » est inspirée de faits réels. Le réalisateur nous le rappelle : “14 % des femmes mariées en Turquie ont entre 10 et 14 ans”. Huriye est la moins chanceuse des deux amies puisque l’heure fatidique de ses premières règles sonne l’année de ses 13 ans. Elle n’en dit mot à sa mère et se confie seulement à sa meilleure amie Reyhan. « Halam Geldi ! » lui dit-elle, ce qui signifie « Ma tante arrive ! » C’est le nom de code utilisé entre les deux amies pour parler de leurs règles. Cette phrase prend tout son sens lorsqu’on découvre que Huriye va devoir épouser un fils de sa tante : un garçon gras et laid, à l’air benêt.

Forcées de respecter la tradition, les femmes entretiennent la loi du silence, sur plusieurs générations, autour de ces crimes sexuels perpétrés par les maris, les pères, les oncles, les neveux… Ces unions consanguines forcées engendrent des enfants handicapés ou atteints de maladies incurables. Quand ils se savent condamnés à cause de leurs parents, ces enfants ne sont pas prêts à leur pardonner, ni même à entendre leur demande de pardon.

Forcées de respecter la tradition, les femmes entretiennent la loi du silence, sur plusieurs générations, autour de ces crimes sexuels perpétrés par les maris, les pères, les oncles, les neveux… Ces unions consanguines forcées engendrent des enfants handicapés ou atteints de maladies incurables. Quand ils se savent condamnés à cause de leurs parents, ces enfants ne sont pas prêts à leur pardonner, ni même à entendre leur demande de pardon. Le film dépeint très bien le climat de tension qui s’amplifie au fur et à mesure où les fillettes grandissent. Dans les premières images, la vie semble plutôt paisible. Les hommes ne font pas grand chose à part traîner, entre eux, au café. Les mères, elles, veillent sur leurs enfants, toujours à distance de leurs maris. Quant aux fillettes en uniforme, elles vivent à un rythme plus soutenu, entre l’école, les frères et soeurs, leurs petits secrets, leurs angoisses. Puis, la dramaturgie de l’histoire s’installe crescendo, atteignant son paroxysme dans la tragédie. Erhan Kozan n’y va pas de main morte avec les artifices mélo dramatiques qui s’enchainent. La musique tient un role proéminent. Les personnages secondaires surjouent. Mais on comprend l’intention du cineaste Erhan Kozan de nous faire éprouver à la fois la peine, la peur, la culpabilité, l’impuissance, le dégoût et même la honte.

Le film dépeint très bien le climat de tension qui s’amplifie au fur et à mesure où les fillettes grandissent. Dans les premières images, la vie semble plutôt paisible. Les hommes ne font pas grand chose à part traîner, entre eux, au café. Les mères, elles, veillent sur leurs enfants, toujours à distance de leurs maris. Quant aux fillettes en uniforme, elles vivent à un rythme plus soutenu, entre l’école, les frères et soeurs, leurs petits secrets, leurs angoisses. Puis, la dramaturgie de l’histoire s’installe crescendo, atteignant son paroxysme dans la tragédie. Erhan Kozan n’y va pas de main morte avec les artifices mélo dramatiques qui s’enchainent. La musique tient un role proéminent. Les personnages secondaires surjouent. Mais on comprend l’intention du cineaste Erhan Kozan de nous faire éprouver à la fois la peine, la peur, la culpabilité, l’impuissance, le dégoût et même la honte.